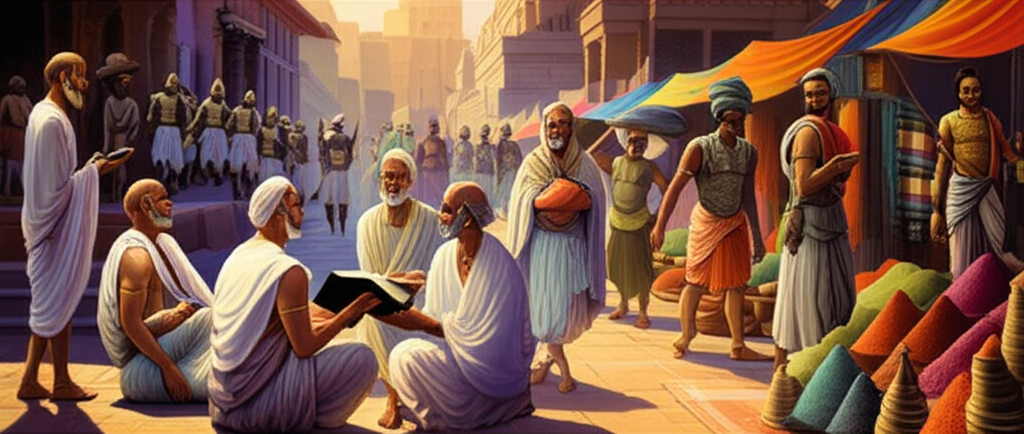

Касты и варны: глубокий анализ социальной структуры Индии

Понятия касты и варны лежат в основе традиционного устройства индийского общества, представляя собой сложную и многоуровневую систему социальной стратификации. Часто эти термины используются как синонимы, однако они описывают разные аспекты одной иерархии. Варны — это теоретическая, идеализированная модель, делящая социум на четыре крупных сословия. Джати, которые в быту и называют кастами, представляют собой реальные, более мелкие и многочисленные эндогамные группы, объединенные профессией, происхождением и регионом.

Истоки иерархии: от ведических гимнов до законов Ману

Происхождение этой социальной модели уходит корнями в глубокую древность. Одно из первых упоминаний о четырех сословиях содержится в «Пуруша-сукте», гимне из Ригведы (около 1500–1000 гг. до н.э.). В нем рассказывается, как из частей тела первочеловека Пуруши были созданы четыре основные группы людей, каждая со своим предназначением:

- Из уст появились брахманы — жрецы и учителя.

- Из рук — кшатрии — воины и правители.

- Из бедер — вайшьи — земледельцы и торговцы.

- Из стоп — шудры — слуги и рабочие.

Эта метафора не просто описывала разделение труда, но и закладывала основы иерархии: чем выше часть тела, тем выше статус сословия. Позднее, примерно во II веке н.э., эти принципы были подробно кодифицированы в сборнике предписаний «Ману-смрити» (Законы Ману). Этот текст детально регламентировал права, обязанности и правила поведения для каждого сословия, а также устанавливал строгие наказания за их нарушение. Принадлежность к определенной группе была наследственной и определяла всю жизнь индивида от рождения до смерти.

Четыре великие варны: структура и предназначение

Модель четырех сословий представляет собой идеальную схему общественного устройства, где каждый элемент выполняет свою уникальную функцию, или дхарму (долг). Гармония в социуме достигалась тогда, когда каждый следовал своему предназначению.

- Брахманы (жрецы и ученые). Высшее сословие, считавшееся хранителем священных знаний и ритуалов. Их главной задачей было изучение Вед, преподавание, совершение религиозных обрядов для себя и других. Они выступали духовными наставниками и советниками правителей.

- Кшатрии (воины и правители). Второе по значимости сословие, на которое возлагалась ответственность за защиту народа, управление государством и поддержание порядка. Их дхарма — это смелость, сила, справедливость и щедрость.

- Вайшьи (торговцы, ремесленники, земледельцы). Это сословие составляло экономическую основу общества. В их обязанности входило разведение скота, ведение сельского хозяйства, торговля и ремесленничество. Они создавали материальные блага.

- Шудры (слуги и наемные рабочие). Низшее из четырех сословий, чьим главным предназначением было служение трем высшим группам. Им было запрещено изучать священные тексты и участвовать во многих религиозных ритуалах.

За пределами иерархии: далиты («неприкасаемые»)

Помимо четырех основных сословий, существовала значительная группа людей, находившаяся за пределами этой структуры — аварна, или «неприкасаемые» (сегодня они предпочитают самоназвание «далиты», что означает «угнетенные»). Они выполняли работу, считавшуюся «нечистой» с ритуальной точки зрения: убирали мусор, работали с кожей мертвых животных, занимались кремацией. Любой физический контакт с далитом, по верованиям, мог осквернить представителя высших групп. Эта социальная изоляция приводила к крайней степени дискриминации и бедности, последствия которой ощущаются и сегодня.

«Богатство, родство, возраст, поступки и знание — вот основания для уважения; каждое последующее важнее предыдущего».

— Ману-смрити (адаптированный перевод)

Эта цитата из древнего текста подчеркивает, что хотя происхождение играло ключевую роль, другие факторы также могли влиять на статус личности, хотя и в значительно меньшей степени.

Джати: реальная социальная ткань Индии

Если варны — это широкие теоретические категории, то джати — это реальные, практические ячейки общества. В Индии насчитываются тысячи различных джати, и каждый индивид принадлежит к одной из них по рождению. Эти группы обладают рядом отличительных черт:

- Наследственность: принадлежность к джати передается от родителей к детям.

- Эндогамия: браки разрешены только внутри своей общины. Нарушение этого правила исторически влекло за собой изгнание.

- Профессиональная привязка: многие джати традиционно ассоциируются с определенной профессией (гончары, ткачи, ювелиры, прачки).

- Локализация: большинство джати привязаны к конкретному региону или даже деревне.

- Собственные правила: каждая община имеет свои внутренние правила питания, общения с другими группами и ритуалов.

Таким образом, джати образуют гораздо более сложную и дробную иерархию, чем система четырех сословий. В повседневной жизни для индийца была важна принадлежность именно к своей джати, а не к абстрактной варне.

Современное состояние: закон и реальность

После обретения Индией независимости в 1947 году была принята конституция, которая официально запретила дискриминацию по признаку происхождения. Была введена система позитивной дискриминации (резервирования), предоставляющая квоты на места в учебных заведениях и на государственной службе для представителей низших общин и далитов. Целью этих мер было сглаживание исторического неравенства.

Несмотря на законодательные запреты, социальная иерархия продолжает оказывать огромное влияние на индийский социум. Особенно это заметно в сельской местности, где традиции сильны. Принадлежность к определенной группе до сих пор может влиять на:

- Выбор брачного партнера: большинство браков по-прежнему заключаются внутри одной джати.

- Политическую жизнь: многие голосуют за кандидатов из своей общины, формируя так называемые «кастовые банки голосов».

- Экономические возможности: хотя профессиональная привязка ослабела, доступ к ресурсам и социальным сетям часто зависит от происхождения.

Городская среда и глобализация постепенно размывают жесткие границы, но полное исчезновение этого многовекового устройства — дело далекого будущего. Это сложный феномен, который эволюционировал на протяжении тысячелетий и стал неотъемлемой частью культурного кода индийского субконтинента.